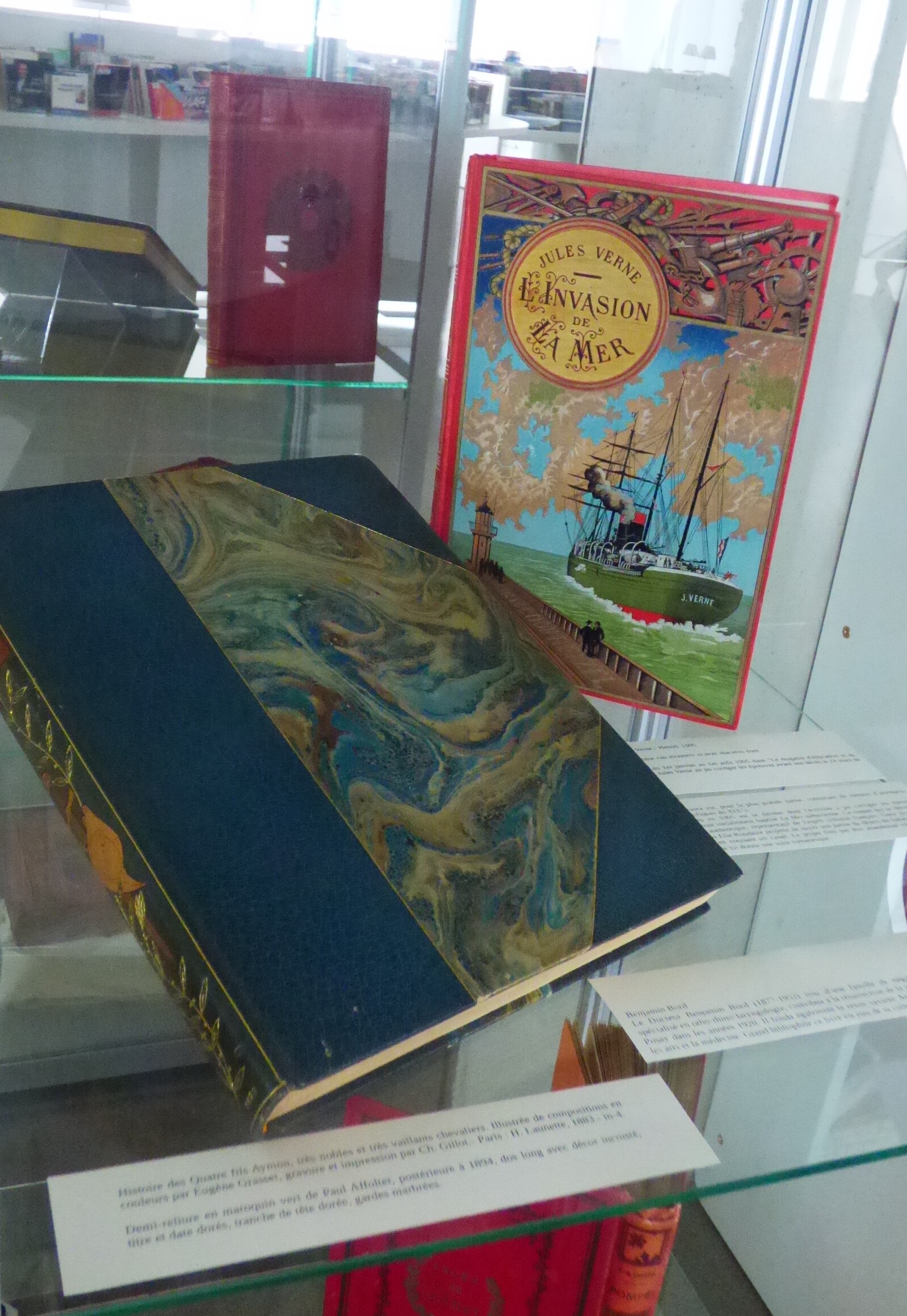

L’exposition « Décors de reliure, les collections patrimoniales de la Bibliothèque multimédia du XVIe siècle au XIXe siècle » s’est tenue du 18 septembre au 2 octobre 2021, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Le propos de la bibliothèque était en s’appuyant sur ses collections patrimoniales, de proposer un éclairage sur l’histoire du livre et surtout sur l’évolution de la reliure à travers les siècles, plus particulièrement à partir du XVIe siècle.

La reliure est le reflet des goûts et des mœurs du temps. A la fois une technique et un art. Une protection et une décoration.

Elle est née avec le codex à partir du IIe siècle avant J.-C. Il s’agit d’un ensemble de feuilles pliées formant des cahiers, qui sont ensuite reliés.

Étape nécessaire à la réunion des cahiers, à leur lecture ainsi qu’à leur conservation, la reliure est un élément fondamental du livre.

Les techniques mises en œuvre pour la confection des reliures sont des indices de datation ou de provenance d’un livre.

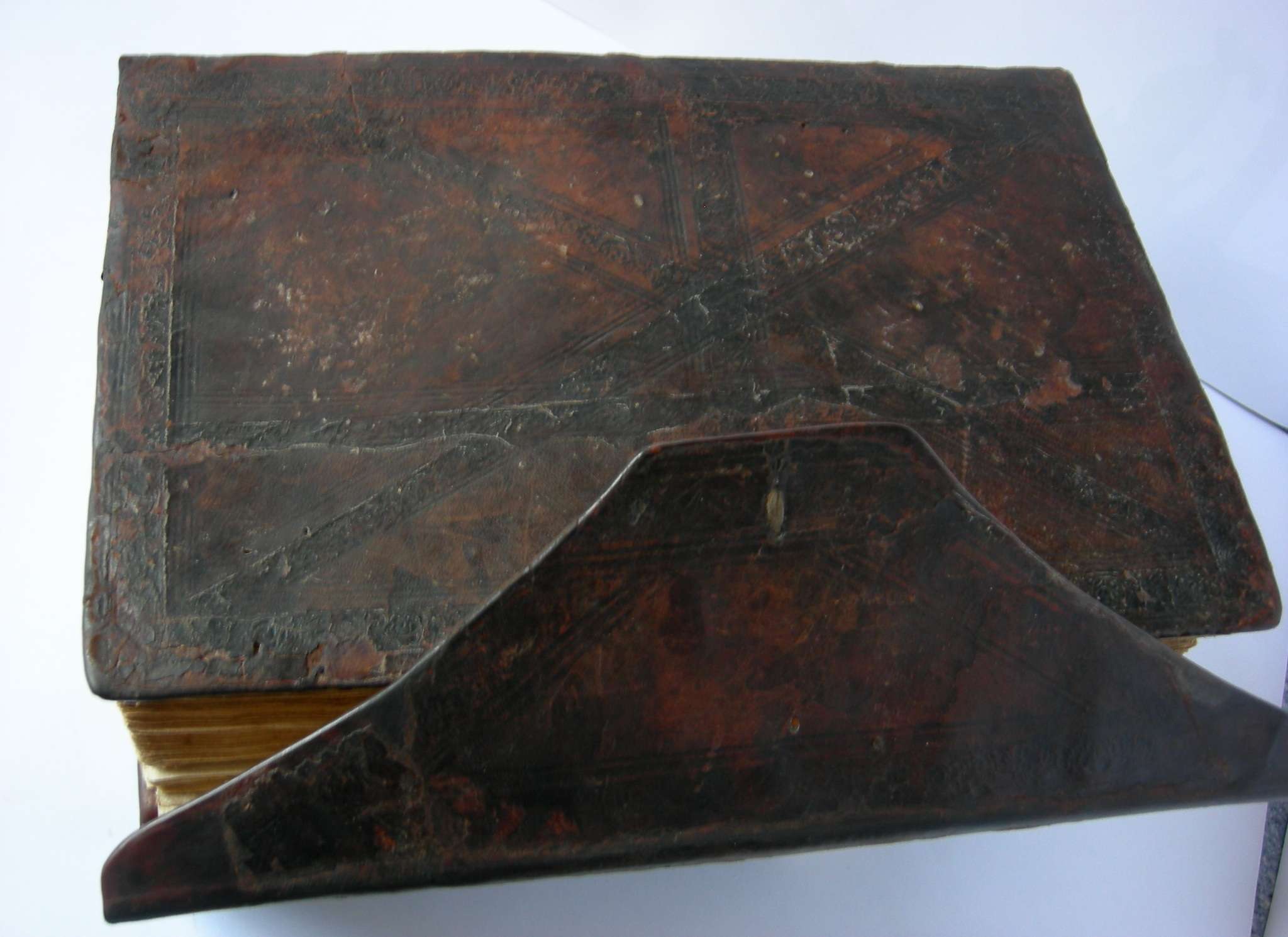

Jusqu’au XVIe siècle, les reliures ont pour rôle de protéger les écritures. Une plaque de bois est pressée entre deux morceaux de tissu ou de peau, accolée au codex, lui-même relié à la main. Le poids de ces plaques en bois, les ais, permet une pression propre maintenant l’ouvrage parfaitement fermé, empêchant ainsi les pages de gondoler. Dans un souci de protection, les livres sont souvent fermés avec des fermoirs en métal ou en cuir jusqu’à la fin du XVe siècle. Les livres sont posés à plat et des cornières métalliques les protègent des frottements.

Jusqu’au XVIe siècle, les reliures ont pour rôle de protéger les écritures. Une plaque de bois est pressée entre deux morceaux de tissu ou de peau, accolée au codex, lui-même relié à la main. Le poids de ces plaques en bois, les ais, permet une pression propre maintenant l’ouvrage parfaitement fermé, empêchant ainsi les pages de gondoler. Dans un souci de protection, les livres sont souvent fermés avec des fermoirs en métal ou en cuir jusqu’à la fin du XVe siècle. Les livres sont posés à plat et des cornières métalliques les protègent des frottements.

Entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, un livre s’achète non couvert avec seulement une couvrure temporaire (garde). L’acheteur le fait assembler et relier selon ses goûts indiquant au relieur ses désirs de matériaux, de formes et surtout de prix

Au XVIe siècle, avec la diffusion de l’imprimerie, le métier de relieur prend son essor. Par souci d’économie on diminue le format des livres. Ceux-ci, moins volumineux, se rangent désormais debout et non plus à plat. Les reliures s’allègent : tous les éléments lourds disparaissent progressivement ; on emploie du carton à la place des ais en bois et l’usage des fermoirs perdent leur raison d’être. La grande innovation de la Renaissance est l’introduction de la dorure à la feuille pour les décors des reliures. C’est également le début de l’utilisation de fers héraldiques qui sont des marques de propriété de plus en plus utilisées par les bibliophiles jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Le XVIIe siècle marque une professionnalisation du métier de relieur. On commence aussi à relier les livres en veau brun et en maroquin rouge, remplaçant le parchemin. La reliure caractéristique du XVIIe siècle est celle dite à la Duseuil, du nom d’Augustin Duseuil qui devient relieur du roi en 1717 et que l’on associe à un décor antérieur de près d’un siècle à ses propres réalisations. Il se reconnaît à un double encadrement de triples filets dorés sur les plats : un encadrement extérieur dont les filets sont proches des bords et un encadrement intérieur similaire enrichi d’un fleuron aux quatre coins

Le XVIIIe siècle voit le règne du maroquin. C’est une époque aussi brillante pour la reliure que pour la typographie et l’illustration. La grande innovation technique du XVIIIe siècle est celle de la reliure dite Bradel, du nom de la famille de relieurs qui l’importa d’Allemagne à partir de 1770. Sa grande caractéristique est la séparation des plats et du dos par une gorge au lieu d’être joints au niveau du mors. Pensée au départ comme une reliure d’attente, cette technique devient populaire et prépare l’ère de l’industrialisation du livre car plus économique et plus rapide à réaliser.

La Révolution Française stoppe momentanément la production de reliure de luxe en France. Cette disparition laisse une large place à la demi-reliure.

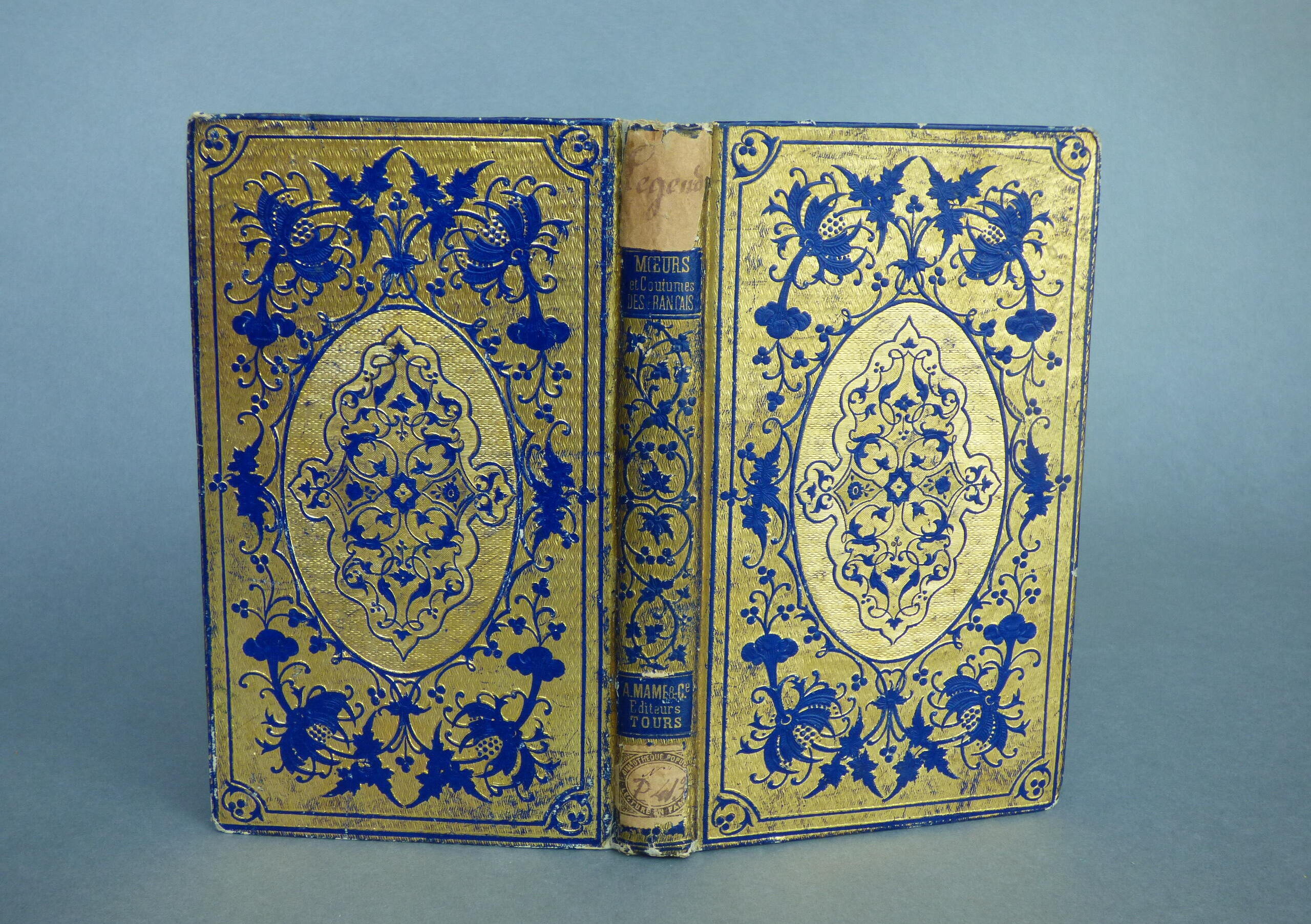

Le XIXe siècle conjugue un bouleversement technologique, une alphabétisation de la population et une démocratisation de l’accès au livre. Il se caractérise par la mécanisation des ateliers de reliure et l’apparition de matières moins luxueuses, qui abaissent les coûts de production. L’augmentation de la production de la reliure industrielle voit la naissance de la reliure d’édition, qui crée des collections de livres aux noms évoquant la couleur de leur reliure telle, la Bibliothèque rose, à partir de 1856, facilement identifiable.